性爱真实视频 刁大明等:体系压力、决策者理解与澳大利亚动作中好意思第三方的政策选拔

动作亚太地区具有特有地缘特征的中等强国,澳大利亚的对外政策恒久面对着身份认同与国度利益之间的矛盾与碰撞,二战后更是呈现出“同盟优先”“面向亚洲”以及“霸权副手”等阶段性的调养与演进。2017年以来,澳大利亚进一步干事于好意思国的大国竞争政策,充任起所谓“印太旗头”。在该阶段性爱真实视频,澳不遗余力地在对华事务上制造摩擦与争端:从所谓“挟制社交”到“亚洲门罗主义”,再到“四方安全对话”(QUAD)、“好意思英澳三边安全伙伴关系”(AUKUS),从“大国均衡”走向“选边制衡”策略。2022年5月工党政贵寓台后,澳运转缓缓规复某些对华交流渠谈,但以制衡中国为办法的政策并未留步。

跟着好意思国对华政策竞争的加重,接洽第三方国度步履与选拔的探讨成为学界新的研究关注点与增长点。居于霸权国与崛起国之间的第三方国度既是大国拉拢和施压的对象,亦然激化或羁系大国突破的身分。洛厄尔·迪特默(Lowell Dittmer)最早基于冷战期间中好意思苏“大三角”互动研究归纳出了“政策三角”表面(strategic triangle approach),建议“三东谈主共处”“猖狂三角”“沉着婚配”“单元否决”等姿色。然则,该模子要求三方均具有对外政策的自主性和改变政策均衡的影响力,存在过于简化和表面外延褊狭的局限性冷战终结后,学界日益关注中小国度在中好意思博弈中的政策选拔。国表里学者将“对冲”(hedging)政筹划作主要研究标的,以为在亚太地区权益方法变动的布景之下,中好意思间的第三方国度广大采选两面交好的搀杂型策略,以灵验限度不细目性风险。也有学者发展出“均衡社交”“等距离社交”“两头社交”“中等强国社交”等见识,总结具体国度的对外政策,但这类研究仍需更为系统地归纳第三方国度政策选拔以及阶段性变化的逻辑。澳大利亚在物资实力、对生手为和自我认同等维度上属于典型的中等强国,诚然在权益地位层面未达到“政策三角”的圭臬,但仍领有仅次于大国的社交智商和区域影响力,研究其政策步履法例及相关国际变装具有重要好奇。

与好意思其他亚太盟友突出是同属“盎格鲁撒克逊”文化的盟友比拟,比年来澳大利亚对华格调的负面变化可谓最为剧烈,推动对华竞争可谓最为积极。突出是在与中国不存在历史积怨或邦畿争端且仍保捏可不雅经贸接洽的施行情况下,澳对华的极速负面转向更耐东谈主寻味。从历史上看,澳大利亚撑捏了二战后好意思国历次国外军事行径,而在1970年代又主动推动中国融入国际体系,冷战后则转为积极充任中好意思间的“纽带”,反应出了澳在政策选拔上伴轻佻与自主性交织的特质。奈何领略澳大利亚对外政策的这些特有逻辑及内在根源?又奈何讲明注解其政策选拔的历次转向?通过不雅察中好意思澳三边陲系的演进历程、总结澳大利亚政策变迁的逻辑法例,本文尝试回答上述问题。

天下第一在线视频社区一、 对于澳大利亚对外政策的已有讲明注解

学术界对澳大利亚对外政策的研究大略聚焦于三个标的:一是对其历史阶段或事件的梳理分析;二是对好意思澳定约管理或中澳关系演变的探究;三所以澳大利亚为典例的对亚太国度、中等强国、联友邦家政策选拔的表面阐释。既有研究的主要分析旅途包括国际方法决定论、社会文化塑造论以及精英威胁感知论。

(一)国际方法决定论

以新施行主义为代表的国际关系表面假设国度是单一感性步履体,结构端倪的身分是其步履的第一推能源。进而,第三方国度的对外政策受到大国实力对比(体系结构)和互动模式(体系进度)的影响。布罗克·特斯曼(Brock Tessman)建议,次大国会把柄体系的权益集散程度(皆集多极、分散多极、皆集单极、分散单极)选拔不同的中枢政策(制衡、伴随、推诿、对冲)。有学者建议“政策空间”见识,以为大国实力排序与竞争锐利程度将塑造地区次第,影响中小国度政策选拔的自主性。在结构性视角下,澳大利亚的对外政策存在权益调动和政策依赖两个维度的讲明注解。

在权益调动维度上,国际体系结构变化决定国度的对生手为。二战后亚太地区的等第次第阅历了阶段性变化,冷战后由于好意思国的霸权地位和中国的捏续发展,东亚中小国度面对“二元方法”,即好意思国与中国分别在安全和经济规模占据相对上风。东亚安全架构的复杂性、中国的政策意图以及中好意思在无为规模的互相依存窒碍着第三方国度走向“选边”。澳大利亚在中好意思关系稳固时选拔“对冲”或“基准政策”,即以本国利益动作在特定问题中相对撑捏某方的基准。在中好意思走向零和博弈以致顽抗时,澳必须“选边站队”,政策安全矛盾时时将压倒经贸红利贯穿。

在政策依赖维度上,大国政策转向塑造第三方国度的对外决策。在与好意思国、中国的分歧称依赖关系中,澳大利亚因议价智商错误而更易受大国影响。冷战后,澳大利亚的订盟目的从“保险安全”转为“提高地位”,对好意思关系如故不可或缺的“力量倍增器”。好意思国通过泰斗教导、利益交换影响亚太友邦在对华事务中的选拔。也有不雅点强调,澳对外政策并非绝对对好意思亦步亦趋,其伴随中也伴有精细的“成本—收益”缱绻。

国际方法决定论反应了结构压力对澳大利亚政策选拔的影响,相关机制便于不雅察和操作化。不外,权益调动逻辑的问题在于难以讲明注解雷同情境下的互异化选拔。比如,面对盟主的权益流散,为何澳二战后选拔弃英投好意思,而面对中国的地位高涨却不接头回身伴随。政策依赖的影响则触及多重因果机制,施行中常常出现澳对生手为与大国政策编削的不同步。以中澳关系为例,尽管澳对华贸易依赖度攀升,但其对华出口贸易较为沉着,入口贸易的可替代性强,因此中国难以将贸易依赖的经济权益滚动为政策塑造的政事权益。这也讲明澳大利亚具有里面驱动的动机需乞降利益偏好,不雅念变量和国内务治同期施展了重要作用。

(二)社会文化塑造论

社会文化塑造论强调文化传统对决策者步履模式的影响。一国在界定国度利益、选拔政策时刻时具有各自的特有性,这与其内在的政策文化相关,表现为一组限定且有序的大政策行径偏好。第三方国度面对大国互动塑造的国际环境,需要在安全、发展、自主性等利益间作念出弃取,社会文化身分则影响着其政策偏好和排序。澳大利亚在地舆、历史和文化性格影响下形成的身份定位、政策文化等被以为具有讲明注解力。

澳大利亚的文化性格既有西方文化认同与亚太地舆位置交织形成的安全火暴,又有基于实力地位的中等强国抱负,这种双重身份共同塑造着其对外政策选拔。一方面,西方认同深植于澳大利亚的文化基因,好意思澳关系被以为“坚如磐石”。19世纪以来,好意思澳形成了“亚洲威胁”共鸣,侨民潮下的身份火暴、中澳的次第理解差距、中国与南太平洋国度的合营都不同程度地加重着澳对华的所谓“懦弱”。如今,澳大利亚的西方认同与极深端倪的对华疑惧款式已难以分割。另一方面,澳大利亚妥当中等国度的物资条目要求,发展出中等强国的社交定位。比拟于新西兰等国,澳大利亚的利益范围更加无为,倾向于主动均衡区域大国、提高国际地位。

政策文化也在与环境的互动中动态演进。历史上,澳大利亚适合体系变化的价值不雅导向与求实心态分别塑造了“定约伴随”和“面向亚洲”策略。面对冷战后的国际变局,澳大利亚先后阅历几次念念想诡辩,分别计划了是否过度伴随好意思国、是否应接收崛起国、奈何看待所谓“中国威胁”等问题,最终形成的国内共鸣延续了“与强国订盟”的传统。有学者以为,这种倾向具有旅途依赖效应,唯有在严重外部冲击下才会发生调养。

社会文化塑造论有助于领略澳大利亚的文化布景和价值系统,部分弥补了国际方法决定论中的国度动机拖沓化、忽略步履体额外性的不及。但必须看到,澳大利亚的双重身份认同在具体情境中可能互相矛盾,政策文化时时被动作延续和积贮的常量,相关研究也并未讲明注解政事格调多元化的决策团队是如安在不同传统间弃取并达成一致的,也莫得明确这类文化身分对决策者而言是意外志的如故器用性的。

(三)精英威胁感知论

精英威胁感知论从国内务治和决策者理解视角覆按步履体的政策转向。第三方国度的政事精英在制定政策时会接头他国的进犯意图和本身的政权正当性,其威胁感知受到政党传统偏好和国内务治斗争影响,最终走向订盟或制衡。决策者的性格特质、常识结构、理解内容和智商、情感等款式身分将影响其对外政策,因而指挥东谈主更替可能带来对外政策的巨大波动。从该视角启程,精英及政党面对威胁的分歧与共鸣、对他国理解的编削、对外部威胁议题的操控等身分径直推动了澳大利亚的对外政策选拔。

感性主义旅途以为政事精英融会过塑造威胁来促进本身利益。在社交政策的竞争中,澳大利亚政事东谈主物出于政权正当性接头,融会过转向、稀释及夸大等方式影响国内诡辩。当政党斗争锐利、政府在朝地位受到挑战时,决策者倾向于通过独揽对外议题来尝试转嫁国内矛盾。此外,某些澳大利亚媒体、智库受利益集团、异邦政府及跨国公司的资助,成为渲染威胁谈话的主力军,对比年来中澳关系的恶化也起到兴风作浪的作用。

政事款式学旅途强调指挥东谈主特质与偏好的作用。从对外决策的实檀越体看,澳大利亚联邦政府总理施展着关键作用。比如,从1940年代到1960年代恒久出任总理的罗伯特·孟席斯(Robert Menzies)对英国具有深有情怀,奠定了澳对好意思依推奖与英联邦同轨并行的社交基调;1960年代中期在朝的哈罗德·霍尔特(Harold Holt)则对亚洲共产主义蔓延抱有极大懦弱,公然饱读吹所谓“两个中国”政策;也有学者指出,近十年来澳大利亚社会对所谓“中国威胁”已有某种共同感知,指挥东谈主更替不会变成对外政策突变。尽管开脱党和工党分别倾向于西方认同和中等强国定位,但当多厚利益难以兼得时,羁系中国似乎妥当两党共鸣。

精英威胁感知论从中不雅和微不雅层面覆按决策经过,均衡了前两种分析旅途对决策者能动性的淡漠。然则,威胁理解动作对外政策选拔的关键中介变量,单一的趋势分析难以讲明注解各样化的选拔,需进一步见识化或类型化。相关研究或关注威胁感知的生成,或探讨既定威胁对决策的牵动,仍需形成买通两个逻辑的竣工机制。

二、澳大利亚政策选拔的分析框架

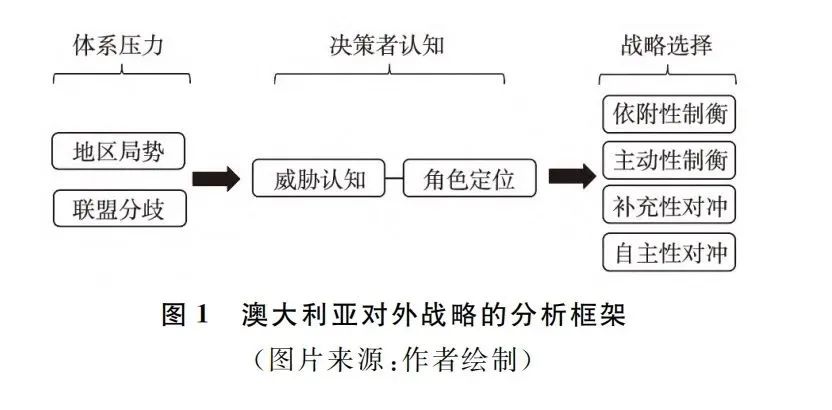

通过上述追忆可知,对于澳大利亚对外政策的讲明注解已扩展到了国际环境、国度性格、国内务治及指挥东谈主理解等不同端倪与视角。基于既有研究,本文尝试以新古典施行主义的表面范式将各端倪、多视角的关键身分加以统合,构建讲明注解澳大利亚对外政策选拔逻辑的系统分析框架。

(一)因变量:政策选拔

国度步履体应酬施行或潜在霸权国的政策选拔可被纳入以伴随(bandwagoning)和制衡(balance)为南北极的谱系。中小国度同期面对崛起国和霸权国的情况则具有选边(taking sides)、对冲及疏离(isolating)等选项。

动作第三方的澳大利亚在与中好意思的互动中缓缓形成了特定的政策选拔。澳对好意思的伴随在不同阶段具有程度互异:拓展定约承诺范围、提高军事合营水平、主动撑捏好意思国全球政策等属于具有“依附性”倾向的紧密合营,而“自主性”更强的社交策略表现为定约插足严慎、在公开声明中弱化对定约的倾向等。澳对华采选了制衡与构兵(engagement)相谄谀的搀杂策略,不错以其策略选拔的侧重来界定对华政策。澳大利亚动作中好意思第三方的政策选拔可综合上述两对关系分散为四种类型。一方面,把柄澳对华政策的标的侧重,其政策选拔则相应表现为制衡或对冲。前者意味着与中好意思两国均保捏友好或拖沓中立,后者意味着与好意思国守护定约关系,采选顽抗性策略制约中国。另一方面,把柄澳对好意思的“依附性”或“自主性”伴随,其制衡政策包含“依附性制衡”(撑捏好意思国对外政策,对中国制衡)和“主动性制衡”(自主采选社交措施,对中国制衡),其对冲政策也包含“补充性对冲”(以与好意思国紧密合营为主,以构兵中国为补充)和“自主性对冲”(自主采选社交措施,与中国构兵)。

(二)自变量:体系压力

体系压力是指国际方法变动对步履体珍视利益变成的压力,决定着中小国度在“依附性”和“自主性”间量度的政策空间。对澳大利亚来说,体系压力主要着手于大国互动和定约逆境,体现为地区形式和定约分歧两个变量。

地区形式是一国所处地舆空间内国际环境的基本态势。对第三方国度而言,地区形式垂危将带来较强的“选边压力”,限制其政策选拔的空间。臆想地区形式垂危或大肆的磋商是全球性大国与地区性强国互动的顽抗程度。若两边存在实力地位漫衍的结构性矛盾况兼在多规模唇枪激辩(军事部署、经贸摩擦、轨制抹杀、谈话对立),大国互动具有强顽抗性;反之,两边暂未达到锐利竞争或突破现象,地区形式相对大肆。澳大利亚位于海洋强国和陆上大国的实力交织地带,其政策选拔受到亚太形式的影响。当中好意思走向锐利顽抗时,澳与一方的紧密关系会引起另一方的发火和施压,加重其政策逆境。

定约分歧指定约成员国在对外政策紧要事项上的不得意见。定约的安全承诺和利益系结既是对外部力量的威慑,也意味着被友邦“遭灾”或“放置”的风险。若第三方国度与某个大国存在定约关系,定约里面利益分歧较大将提高其珍视定约的成本,因为在这种情况下,弱国时时需要作念出紧要政策和解或甩掉,严重时可能导致同盟解体。定约分歧的大小取决于定约权责分派的均衡性以及政策排序的匹配度。具体而言,权责分派即定约内指挥权益和慎重义务的分派,判断依据为在既有轨制化协议中盟主的军事插足和对友邦分管成本的要求是否均衡;政策排序即定约基于外部形式大略细目的本国对外政策办法与战术决策,不雅察磋商是盟主的政策要点是否与友邦匹配。二战后,好意思国在亚太建立双边定约体系,为本身利益和全球政策干事,澳大利亚在非对称定约中恒久受到来自好意思国的压力。

(三)中介变量:决策者理解

决策者理解是体系压力传导至国内端倪的中介变量,理解内容包括对所处环境的威胁理解和对本国国际变装的定位理解。

威胁理解(threat perception)是决策者面对体系变化变成的安全环境压力所产生的感受、领略和判断,即外部环境对本国利益的(预期)作用。就威胁着手而言,地区形式即澳大利亚所处的“大环境”,定约是其最重要的“小圈子”。一方面,面对附近复杂的历史文化和优良的资源资质,澳具有深层的火暴感。在东南亚、南太平洋和东印度洋等“中枢政策区域”,澳对亚洲国度的影响力蔓延止境明锐,孤苦社交以来先后将日本、中苏同盟、苏越同盟、中国视为“威胁”。另一方面,澳通过订盟获取安全保险,将对好意思关系置于对外政策中心,在定约中施加巨大成本插足,因此定约管理的矛盾会对其变成极大的利益亏损风险。

对威胁理解的臆想包括程度和排序两个维度。就威胁程度而言,澳大利亚的外部威胁感知在中好意思顽抗性加多时高涨,在中好意思关系走向大肆时权臣下跌;澳的定约风险感知在好意思澳定约分歧较大时高涨,较小时则下跌。威胁理解的上下分别对应着决策者的风险感知和收益感知,二者均是对外部环境奈何影响本国利益的判断,区别在于影响终结为受损如故获益。就威胁排序而言,决策者面对定约表里的风险,需要量度预期风险与收益来判断威胁紧迫性。当一类威胁理解较高时,决策者容易就威胁排序达成共鸣;当两类威胁理解同步发展时,由于地区形式的不细目性更强,决策者可能需要在双重风险感知中判断外部威胁是否可控,在双重收益感知中量度地区收益是否显著。需要指出的是,在“定约逆境”的作用下,澳“被放置”的懦弱远庞杂于“被遭灾”的懦弱,其“大国寡民”与海岸线绵长等性格导致其更惦记因失去定约而无法孤苦保险原土安全。

变装定位(role orientation)是决策者在步履体互动中对本国妥当的位置、步履、标准过火在国际体系中主邀功能的看法,既受到结构的社会化压力,也有内生的定位偏好。在不同阶段,国度在具体议题中可能上演不同变装,但在宏不雅上总以某种变装为主。澳大利亚滋长了三种互相竞争的变装。“定约伴随者”是捍卫与盟友的共同利益、价值、次第,珍视定约承诺并积极作念出孝顺的保守型变装,主邀功能是撑捏盟主的社交办法与政策决策,突出是触及土产货区的议题过火举措。“地区合营者”是发展与附近国度的关系、撑捏和推动合营轨制并遵守标准的创新式变装,强调慎重性和开放性,正常被状貌为国际主义者、全球公民、多元文化国度等。“东西方桥梁”是均衡西方认同与地区身份,强调全球利益、地区大国地位和本身额外位置的求实型变装,反应出澳大利亚政策文化中订盟传统与“国防自主”、“大陆慎重”与“前沿慎重”的内在张力,骨子上是一种“施行主义订盟文化”。

澳大利亚决策者在外部威胁感知更高时倾向“定约伴随者”变装,定约风险感知更高时倾向“地区合营者”变装。当两类威胁均高或均低时,决策者具有威胁排序和变装定位上的自主选拔空间。就澳大利亚国内而言,若在朝党地位沉着,总理具有昭着政事理念和社交抱负,决策者理解不错径直滚动为对外政策;若总理的政事泰斗不及或在朝党的议会席位偏少,政府整合国内资源、制定和践诺对外决策的智商将遭受更多限制,其理解和决策则受到国内务治生态歪曲。

(四)分析框架与研究假设

如图1所示,上述变量共同组成了澳大利亚政策选拔逻辑的分析框架。亚太地区形式和好意思澳定约关系组成了澳大利亚面对的体系压力,两个变量的组合进一步决定了决策者的威胁理解和变装定位,从而形成不同类型的政策选拔。

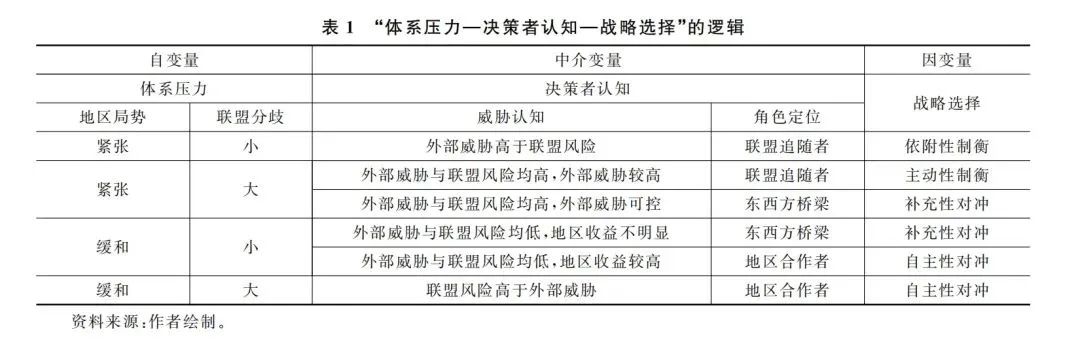

具体而言,如表1所示,当中好意思互动呈现顽抗性、好意思澳分歧小时,澳决策者的外部威胁感知更高,“定约伴随者”变装妥当其眉睫之内的安全需求,其更可能走向“依附性制衡”。当地区形式趋紧而好意思澳分歧加重时,决策者的两类威胁感知均高,其排序存在两种情形:若外部威胁感知权臣较高,决策者在“选边逆境”中更偏向“定约伴随者”,且因与盟友分歧的存在又加多其“主动性制衡”的动机;若外部威胁感知处于可控范围,澳不想担负与大国关系恶化的效果,可能选拔“东西方桥梁”变装,在中好意思间守护“补充性对冲”。当中好意思互动精湛但好意思澳分歧严重时,决策者的定约风险感知更高,会选拔“地区合营者”变装,主动构兵中国。当地区形式宽松、好意思澳定约分歧较小时,两种低威胁感知的排序也存在两种情形:若地区合营预期收益权臣较高,澳不错哄骗自主空间,上演“地区合营者”,进行“自主性对冲”;若地区收益不显著,澳则倾向于借助中间位置担任“东西方桥梁”变装,“补充性对冲”更可能终了。

三、澳大利亚动作中好意思第三方的政策选拔演变

二战以来,澳大利亚的对外政策大略阅历了“同盟优先”“面向亚洲”“霸权副手”“印太旗头”四个发展阶段。各阶段反应出澳大利亚动作第三方不同的政策选拔,也展现出不同体系压力的塑造与决策者理解的导向。

(一)“同盟优先”阶段的“依附性制衡”(1945-1972)

二战后,传统殖民帝国英设施微,好意思苏成为新国际次第的主导者。在该阶段,澳大利亚对外政策前后分别有两个办法:寻求新的太平洋安全保险体系,介入东南亚事务并施展更大区域作用,这些办法决定了澳大利亚的首要任务便是拥抱好意思澳同盟、维系好意思军事存在。澳对好意思依附、对华制衡具体表现为:促成与好意思英及附近国度军事合营,包括“科伦坡磋商”(1950)、《澳新好意思安全契约》(1951)、东南亚契约组织(1954)及《五国慎重协议》(1971);叮咛兵力至邦畿外“缓冲区”备战作战,参与朝鲜宣战与越南宣战,撑捏好意思设立无线电通信中心(1963)、合伙慎重空间研究关键(1966)等;延续歧视有色东谈主种的“白澳政策”;跟从好意思国与昔日敌手日本交好;等等。

体系压力层面,南北极相持方法与局部“热战”笼罩亚太地区,澳大利亚进犯寻求好意思国动作新的“坦护者”。地区形式上,冷战时期两大阵营在亚洲锐利争夺,中好意思以东南亚为阵脚开展“羁系”与“反羁系”斗争,对紧邻前沿的澳大利亚组成了安全压力。定约关系上,好意思澳享有着空前的政策凝合力。澳渴慕赢得区域影响力且幸免附近出现强国,独一可能依附的对象唯有好意思国。对好意思而言,澳仅是其在次要政策方进取均衡敌手的倚借对象之一。为了促成定约,澳大利亚主动积极承担军事义务以展示“诚意”、换取“伟大而强有劲的一又友”在明天可能的宣战中的撑捏,即便在低轨制化和不连贯的承诺下好意思国可能将其“放置”,其他定约合营对象(日本、韩国、中国台湾地区等)所触及的地区突破也可能将其“遭灾”。换言之,该阶段好意思澳政策一致与其说源于同寇仇忾,不如说是分歧称的关系使然。

威胁理解方面,抹杀亚洲的款式和对共产主义的懦弱缓缓成为澳大利亚国内的压倒性共鸣。二战后,澳大利亚的对华理解阅历了由珍视、游移到讨厌的编削经过。战后初期,澳将中国视为实力相近、市集浩瀚、威胁较弱的中等国度,曾但愿以承认新中国为筹码从而尽量幸免中苏订盟,总体上表现出既胆怯共产主义力量扩大又发火好意思国鼎力训诫蒋介石的两面性。以致,好意思澳对威胁着手的理解存在一定互异:好意思关注“亚太共产主义蔓延”,澳则更警惕日本军国主义回生。但很快,在冷战的总体氛围下,突出是跟着亚太地区局部宣战接连爆发,历史中所谓的“黄祸”偏见与价值不雅对立的“红祸”不雅念交织高涨,澳缓缓将中国视为需要羁系的主要隘区“敌手”,转而与日本“化敌为友”并赶紧发展经贸关系,并未谨慎评估和反念念定约风险。澳大利亚在老挝危机、中印边境突破等议题上刚毅撑捏好意思国,并以意志形态谈话漫骂中国,称中国“饱读励共产主义理解”,“对地区组成最大安全威胁”,是“最可能进犯的敌东谈主”。

变装定位方面,该阶段的澳往届政府均选拔“定约伴随者”变装。在太平洋战场中被英国“放置”后,澳委果意志到插足远处的欧洲战场不可换取原土安全,将对外政策要点转至关系其糊口的亚太地区。1941年到1945年在朝的工党总理约翰·科廷(John Curtin)曾屡次公开撰文或发上演讲,表现伴随新盟主的政策转向:从今以后向好意思国看皆,对大英帝国不再存在职何血缘关系或情感之料理。1949年后恒久在朝的开脱党定约政府在历次国外突破中都赶紧响应好意思国,致力彰显定约捍卫者的形象。霍尔特政府(1966-1967)曾悍然晓示与中国台湾地区“建交”,并高调宣誓“与约翰逊(时任好意思国总统)一谈同业”(All the Way with LBJ)。由此可见,澳保守派精英为“拉住”好意思国而放置了与新中国对等往复的可能。比较而言,1949年后失去在朝地位的工党更早接头开放包容的国际变装,将尽快承认新中国写入规矩(1957),也建议放置歧视性侨民政策(1971)。1971年7月好意思国国务卿基辛格机密访华同期,工党首领高夫·惠特拉姆(Gough Whitlam)动作反对党首领“破冰”访华,令未收到盟友音尘的威廉·麦克马洪(William McMahon)开脱党定约政府(1971-1972)堕入被迫。

综合而言,该阶段澳大利亚的体系压力属于“地区形式垂危—定约分歧小”的情形,决策者在较高外部威胁感知下上演“定约伴随者”变装,受意志形态与民族自私主义不雅念主导,对华负面态势延续了二十多年之久。“依附性制衡”政策为澳带来安全收益,但也使其丧失自主性,巨大的权益位差导致好意思国险些主宰了澳大利亚的政策标的。

(二)“面向亚洲”阶段的“自主性对冲”(1972-1996)

20世纪60年代中后期与70年代初期,中好意思苏“大三角”关系走向新的历史阶段,中好意思关系的缓缓大肆成为可能和施行。1972年主张“面向亚洲”的工党惠特拉姆政贵寓台,瑰丽着澳对外政策转向“自主性对冲”。一方面,澳对好意思表现出更强的自主性,不仅赶紧调回在越南(1971)和新加坡(1973)的戎行,还超越好意思国授意与中国(1972)、越南(1973)及朝鲜(1974)等国建交。另一方面,澳主动促进中国融入国际社会。在西方国度中,澳领先给予中国“发展中国度优惠贸易待遇”(1978)和发展辅助(1981),制定促进双边贸易的“中国行径磋商”(1983),领先受邀来华进行东谈主权对话(1991)。在1990年代根除对华火器禁运问题上,澳保捏优容格调。保罗·基廷(Paul Keating)政府(1991-1996)在好意思国克林顿政府最终给予中国“最惠国待遇”的决策中也施展了积极推动作用。

体系压力层面,亚太形式显著大肆,好意思澳定约则出现分歧。地区形式上,1970年代,国际实力对比已呈现“苏攻好意思守”态势,苏联鼓动包围中国的“亚洲集体安整体系”,中好意思达成反对苏联霸权的“斡旋阵线”。布雷顿丛林体系瓦解,天下多极化趋势初现,亚洲经济展现启程展活力与后劲,澳大利亚极为嗜好与中国等亚洲列国发展经贸等合营。定约关系上,好意思国的政策转向却给盟友带来压力。好意思国在越战中的巨大陡然刺激了国内务治经济危机,为努力大肆亚太形式,争取政策规复的空间,1969年尼克松晓示收缩亚洲力量,要求盟友和地区国度加强自主慎重。对澳大利亚而言,这种被称为“尼克松主义”的好意思国“新亚洲政策”显露了好意思安全保险薄弱、好意思澳政策要点相互偏离等定约风险,限制其多元利益诉求。跟着转向“原土慎重”,澳大利亚推动防务自主并调养对好意思依赖,定约分歧缓缓得以限度。

威胁理解方面,澳决策者在该阶段阅历了前后两种现象的变化:前期定约风险感知卓越外部威胁感知,后期两类威胁理解均弱,地区收益感知权臣。安全形式上,由于中好意思关系“破冰”并走向正常化,澳决策者对外部环境保捏乐不雅格调。惠特拉姆曾建议,明天十到十五年内土产货区不会\出现巨大的国度安全威胁。定约关系上,澳大利亚的理解由理想主义转向施行主义。越南宣战后期,澳大利亚国内反战、反好意思心情热潮,政事精英无为计划军事限度权过分让渡、利益边际地区的军事行径等问题,从而在地区合营、军事安全及对华格调上产生了更多区别于好意思国的看法。惠特拉姆政府卸任之后,该阶段内的澳大利亚历任政府延续了追求政策自主的念念想,如以为“澳大利亚的明天在亚洲”,但也运转规复对定约的看法,如以为定约意味着“尊重法律的、开放、民主、开脱的生活方式”,展现出地区收益感知提高、定约风险感知裁汰的理解趋势。以核火器问题为例,尽管好意思国通过“延长威慑”将“核保护神”扩大到盟友范围,但澳大利亚理解到好意思国仅在危及本身利益时才会介入核突破,于是既积极加入好意思国的核威慑体系,同期又主动在核裁军议程中施展建设性作用。鲍勃·霍克(Bob Hawke)政府(1983-1991)将核不扩散政策置于社交政策的中心位置,促成《南太平洋无核区契约》的签署。1990年代,澳大利亚插足广大社交成本推动《全面谢绝核考试契约》谈判,在后续建立全球核考试监测采蚁合也施展了重要作用。

变装定位方面,澳大利亚精英理解到孤苦社交的时期机会,上演起“地区合营者”变装。在“超越越南”与大肆念念想的影响下,惠特拉姆引申睦邻友好政策,倡议亚太国度共同组建抹杀好意思苏的地区合营组织。比拟而言,开脱党的政策调养略显衰颓。该阶段独一的开脱党定约政府即马尔科姆·弗雷泽(Malcolm Fraser)政府(1975-1983)诚然在对好意思格调上规复积极,在对华政策调养上游移安详,但仍坚捏争取附近国度,关注终了地区合营收益,并在其首部《国防白皮书》(1976)中强调了从“前沿慎重”到“大陆慎重”的转向。1980年代后的霍克基廷工党政府在朝时期,“中等强国社交”在表面和实践上均日臻熟习。加雷念念·埃文斯(Gareth Evans)在担任外恒久间(1988-1996)完成了“三大主义”的理念总结,即民族主义(孤苦防务)、国际主义(多边机制)和积极行径主义(“精湛的国际公民”)。霍克政府在1985年组织“澳大利亚集团”驻守化学火器扩散,和洽生化规模出口管制;在1989年又首倡并推动构建了“亚太经合组织”(APEC),成效将中好意思纳入统一个地区经济合营机制当中。基廷政府强调“全面与亚洲国度构兵”和“融入亚洲”,不息展现出多边合营的议题设立智商。

综合而言,该阶段的澳决策者在面对“地区形式大肆—定约分歧大”的体系压力时,定约风险感知更高;在“地区形式大肆—定约分歧小”时,地区收益感知权臣。因此,澳均选拔“地区合营者”变装,走向“自主性对冲”。该阶段是澳大利亚与亚洲国度关系的黄金时期,中澳在各规模开展构兵、达成见原,澳在多边合营上的社交成就也丰富了“中等强国社交”的见识与内涵。

(三)“霸权副手”阶段的“补充性对冲”(1996-2017)

冷战的终结开启了好意思国的“单极时期”,但经济全球化的捏续纵深发展也推动着全球多极化趋势的加强。澳大利亚将21世纪状貌为“亚洲世纪”,将同好意思国和中国的关系动作对外政策中最重要的双边陲系。面对新形式,开脱党首领约翰·霍华德(John Howard)月旦工党的“面向亚洲”断念了历史与价值不雅,不以为澳大利亚在“已往和明天、历史和地舆之间面对排他性选拔”,主张澳充任好意思国霸权的亚太地区“副手”。1996年3月,强调在中好意思间兼顾均衡的霍华德带领开脱党定约赢得选举,组建政府,瑰丽着澳的政策选拔转向“补充性对冲”。一方面,在中好意思产目生歧、摩擦乃至突破时,澳均倒向定约态度。如1996年台海危机或2001年中好意思撞机事件中,澳都叮咛兵力配合好意思国;2011年之后,澳也屡次月旦中国的“东海防空识别区”(ADIZ)和南海维权行径;澳还在2016年所谓“南海仲裁案”中力挺菲律宾,公开撑捏好意思国所谓“开脱飞动行径”。另一方面,澳在行径上保捏基本审慎,为维系对华构兵与经贸合营留有空间。2003年10月,澳邀请中国国度主席在联邦议会两院联席会议发上演讲,此前仅有好意思国总统曾在澳议会发表过演讲;2005年访好意思期间,霍华德还曾积极游说,称中国的崛起对天下成心,同庚稳重承认了中国的市集经济地位;2015年,好意思军方表现磋商在澳部署军机以向南海投射更多力量,澳严慎给以否定并称在澳好意思军“并非要羁系中国”;同庚,澳不顾好意思方反对成为亚洲基础关键投资银行的创举国之一,坚韧《中澳开脱贸易协定》并与中方接洽“一带一谈”倡议的对接合营。

体系压力层面,中好意思在反恐“机遇期”后初显竞争态势,好意思澳则在凝合“珍视次第”共鸣之后产 生了新的分歧。地区形式上,冷战后亚太地区总体和平,中好意思关系精湛发展态势守护了较永劫期。新世纪前十年,非传统安全威胁与所谓“反恐宣战”占据了好意思国的主要元气心灵,中好意思径直突破的动机缩小以致散失。中国日益融入现存国际体系中,中澳经贸合营取得突飞大进的发展,2007年中国超越日本成为澳最大的贸易伙伴。2011年前后,好意思国奥巴马政府开启“亚太再均衡”政策,在亚太区域加多军事部署,布局安全汇集,应酬所谓“反介入和区域拒止”的威胁。中好意思关系的复杂性和竞争性有所高涨,但两国仍可在机制化高层互动中保捏管控突破的默契。定约关系上,冷战终结初期的好意思国亚太定约体系因穷乏敌手而相对松散,直至1990年代中期再行说明合营基础,即在珍视好意思国主导的“新开脱主义国际次第”上达成一致。奥巴马政府推动资源重置,强化与亚太友邦政策统筹,成心于巩固澳的区域“南锚”地位。但值得防御的是,澳并不但愿本身成为以羁系中国为办法的政策框架的一部分,而是更倾向于包容性政策。因而,跟着好意思国对华政策竞争的政策意图以及限制对外承诺的“内顾”倾向日益显著,好意思澳定约分歧也有所高涨。

威胁理解方面,澳决策者的两类威胁感知较为均衡,更全面且长期地看待外部威胁,奋力在加快变革的地区形式下守护安全环境。在威胁着手上,澳大利亚先是聚焦于非传统安全问题,跟着好意思国政策调养也日益嗜好地区崛起国可能带来的不细目性,进而但愿中好意思保捏“建设性的竞合关系”,而不是走向零和博弈。“9·11”事件后,澳政事精英就威胁排序张开诡辩,最终融会自主防务念念维的“前沿慎重”理念成为主流,即:既借助西方身份应酬次第变革的挑战,又提高自主智商而驻守过分依赖的风险。这也意味着,由于外部环境较为宽松,澳决策者对亚洲的经济机遇和恒久沉着保捏严慎乐不雅。跟着好意思国的“亚太再均衡”,澳决策者的外部威胁和定约风险感知均高涨,对外部环境的判断由收益预期向受损感知过渡。澳大利亚止境担忧“好意思国动作沉服从量的意愿或智商是否会缩小”,披显露对所谓“单极方法的终结”的不安。在奥巴马政府施加的“选边压力”下,澳政策界也运转反念念定约存在的必要性。在对华理解上,澳大利亚存在某种“懦弱”和“贪图”交织的复杂款式,称中国事有着“不同但密切”接洽的重要“利益相关者”。在该阶段两度代表工党出任澳总理的陆克文(Kevin Rudd)曾直白地将这种款式表述为“冷凌弃的施行主义格调”,即在追赶利益、守护构兵的同期捏续驻守中国。

变装定位方面,澳决策者选拔“东西方桥梁”变装进行“补充性对冲”。恒久在朝(1996-2007)的霍华德建议了“交叉”表面,即依仗与好意思国“长久而密切的关系”和会聚亚洲的位置在交叉、交织中终了收益最大化。这就意味着,澳大利亚试图动作“缓冲区”增进“朔方邻居”与“西方伙伴”的关系,获取安全、蕃昌、自主性以及国际地位等利益,而在透顶失去均衡空间的突破性事件中必须站在定约一边。值得防御的是,“大国均衡”政策更加考验指挥东谈主的和洽度员智商,受国内务治短期利益裹带的对外政策会给东谈主“反复横跳”之感。霍华德政府之后,澳政坛显著堕入了日益严重的政党政事分歧与碎屑化纷乱之中,对外政策表现出决策不及与鬈曲连贯性的隐患。陆克文个东谈主对社交事务兴味浓厚,以流利的汉语展现“中国通”形象,但其第一次在朝期间(2007-2010)的对华政策却过分自信且欠缺感性,一度导致中澳关系恶化。2013年之后,开脱党定约再次掌权,托尼·阿博特(Tony Abbott)与马尔科姆·特恩布尔(Malcolm Turnbull)前后两届政府的国内基础薄弱,为对外政策上偏离均衡、顶点选拔埋下了种子。

综合而言,冷战后到新世纪之初的体系压力由“地区形式大肆—定约分歧小”缓缓走向了“地区形式垂危—定约分歧大”。澳决策者在过渡性环境中,地区收益与外部威胁感知均不够清爽,因而担任“东西方桥梁”变装,守护“补充性对冲”策略。也恰是在该阶段,澳大利亚既不错搭好意思国“便车”提高影响力,又能借中国经济发展“顺风车”赢得收益,终明晰最大程度的风险限度。

(四)“印太旗头”阶段的“主动性制衡”(2017年于今)

2017年以来,澳大利亚频繁挑起与中国的矛盾,中澳关系显著恶化。特恩布尔政府(2015-2018)撑捏并积极鼓动好意思国特朗普政府的所谓“印太”政策,大幅加多国防插足,污蔑中国所谓“挟制性社交”“亚洲门罗主义”及“政事渗入”;2018年先后推动制定针对中国的所谓《间谍与异邦扰乱法案》《异邦影响力透明化法案》,在西方国度中开启了禁用华为、中兴的恶例。斯科特·莫里森(Scott Morrison)政府(2018-2022)则从政事、经济、社会文化等多层面反复渲染所谓“中国威胁”,如2020年炒作“病毒溯源”问题,暂停与中国香港地区的引渡协议,借助合伙国平台参预南海事务,拿起WTO框架内的贸易控诉,中澳关系由此跌入谷底。2022年,工党首领安东尼·阿尔巴内塞(Anthony Albanese)在竞选诡辩中惨酷挫折中国与所罗门群岛的双边安全框架协议。胜选上台后,阿尔巴内塞立即出席QUAD指挥东谈主峰会。由此可见,该阶段澳大利亚自主采选社交措施对华制衡,“主动性制衡”政策仍具较强的延续性。

体系压力层面,好意思国对华政策竞争显性化使得亚太地区的新旧问题皆集爆发,好意思澳则在所谓“印太”政策上已形成了标的性共鸣。地区形式上,好意思国特朗普政府对外以“好意思国优先”为基本理念,以“大国竞争”为政策框架,围堵中国,极地面搅拌了亚太形式。2017年,特朗普政府发布《国度安全政策》论说,径直将中国明确列为“竞争者”和“修正型力量”,并在多个重要议题上采选一系列荒唐且顶点的寻衅作念法,令中好意思关系遭到严重碎裂。2021年就位的拜登政府以重塑好意思国所谓民主价值不雅与确立指挥力为办法,在2022年公布的《国度安全政策》论说中将中国进一步升级定位为独逐个个同期具备重塑国际次第的意图以及终了该意图所需的捏续增长的经济、社交、军事及科技力量的竞争者”。从骨子上看,拜登政府试图采选一种不同于前任的方式来延续对华政策竞争,表现为不息纠集“小圈子”和在多个议题上的“意志形态化”倾向。亚太地区中小国度在某种程度上分别在安全和经济上有赖于好意思国和中国,但大国的“竞价”和“议题联动”制造出越来越强的“选边”压力。定约关系上,特朗普时期的“退群”、施压盟友等单边主义作念法对友邦利益和国际次第变成碎裂,澳对顶点情况下定约承诺的灵验性存在极大疑虑。尽管如斯,所谓“印太”见识提高了澳大利亚的区域地位,缓解了其在东西方之间的身份认同火暴,好意思澳得以在存有不同内涵解读的斡旋政策标的下缓缓走向团聚。

威胁理解方面,被塑造的“中国威胁”成为澳大利亚新的“政事正确”,部分覆盖或迟滞了定约风险感知。早在好意思张开对华政策竞争之初,澳就运转接头好意思霸权调谢并被拔赵帜立汉帜的可能性,视此情形为最大的不沉着身分,将威胁着手从径直安全危机高涨为国际次第失序的程度。2016年澳《国防白皮书》反复强调“基于公法的次第”,以为好意思国的指挥地位对澳大利亚的安全、蕃昌以及全球次第的沉着至关重要,而中国军事当代化可能挑战澳的地区上风。2017年澳《社交政策白皮书》称中国正在“挑战好意思国的地位”,导致“地区以前所未有的方式发生变化”。以外部压力外,特恩布尔任内的国内务治氛围进一步刺激了对华威胁感知。一方面,澳国内务治的保守主义色调更加隆起,开脱党政事东谈主物叫嚣警惕对华所谓“过度依赖”。特恩布尔个东谈主浓厚的营业布景、对中国意图的负面看法也使其在风险评估中更为顶点。另一方面,在朝党保守化也加重了澳社交贸易部的“边际化”,强调地缘政事竞争和国度安全优先的国防安全与谍报系统在对外政策中占据强势主导地位。政事谈话被媒体与学者进一步哄骗和渲染,“政事献金”“政事渗入”等话题甚嚣尘上,反华氛围渐成趋势。对于好意思澳定约,澳决策者发火好意思国对国际次第的冲击,对2024年大选后如特朗普或共和党再次在朝可能带来的对外政策调养捏有忧虑,其国内也出现“与好意思国保捏距离”的计划,但这些温煦在“反华”大环境下尚未得到更多嗜好和政策体现。2021年的民调高慢,澳环球中将中国视为“安全威胁”者已从2015年的15%升至63%,而对于“定约对国度安全重要性”的认同度则沉着在75%控制。

变装定位方面,澳大利亚积极鼓动所谓“印太”政策,上演“定约伴随者”变装,以期哄骗“小圈子”措置“大环境”风险。在当今阶段,澳政事精英在国度变装上存在着表里两个方面的接头。国内层面,由于在朝地位不稳,决策者采选“投契式”冒险作念法,将“联好意思制华”动作对内展现将强形象的造假时刻。具体而言,2015年到2022年的三任开脱党定约政府将所谓“中国威胁”政事化,将国内务经社会问题进行外部归因,操弄中国议题施压反对党,并致力拉拢对华鹰派群体和右翼力量,以暂时沉着本身在朝地位。雷同面对守护在朝的压力,2022年5月上台的工党政府也从被迫“接招”转向了主动与中国“划清界限”。国际层面,澳大利亚试图塑造一个守护地区沉着、不受大国“挟制”的强国形象。莫里森政府在国际舞台上大搞“扩音器”社交,通过AUKUS高调鼓动高妙锐的核潜艇合营,妄图通过定约赢得进犯性力量并终了针对中国的综合威慑。澳也积极拉拢更多“志同谈合国度”进入所谓“印太”关系汇集,突出是但愿开放东南亚的社交场面。这些举动骨子上如故配合好意思国促进定约体系汇集化的转型,抹杀、打压乃至羁系所谓“政策竞争敌手”。

综合而言,比年来澳大利亚的政策选拔源于好意思国对华政策竞争烈度加多、可控性裁汰,决策者在“地区形式垂危—定约分歧大”的体系压力下更加担忧所谓“地区主导权变化”的巨大风险。澳国内的政事悠扬和鬈曲事实依据的政策诡辩加重了其对外部威胁的火暴和战栗。政事精英则试图依靠“定约伴随者”变装来动员环球、恢复盟友,最终导致“大国均衡”策略走向瓦解。

四、结语

澳大利亚的对外政策罢职着“体系压力—决策者理解—政策选拔”的基本逻辑,并在二战后不同阶段动作中好意思第三方作念出了不同的政策选拔,如表2所示。恒久以来,对好意思关系和对华(或对亚)关系是澳对外政策的两条干线。澳大利亚时时在外部威胁权臣高于定约风险时向好意思国会聚,展现其西方价值认同和保守型变装;在地区形式相对大肆或定约分歧高涨时加强对华构兵与地区合营,展现其中等强国定位和创新式变装;在国际环境处于过渡现象时采选均衡策略,展现其政策关键位置和求实型变装。

必须看到,澳大利亚动作中好意思第三方的政策选拔是结构性身分与国内务治变量交互作用的终结。这就意味着,在好意思国鼓动所谓“印太”政策以及对华政策竞争的态势下,澳大利亚不息从西方价值不雅与身份认同启程警惕中国影响力、减少对华依赖不错说是一个缓缓形成且相对沉着的趋势,这是政党轮换等短期身分难以改变的。2022年即中澳建交五十周年之际,阿尔巴内塞政府赴任,这是澳近十年来首个工党政府,亦然中澳关系恶化以来首个工党政府。从其对外政策选拔看,阿尔巴内塞政府确切展现出多元文化的认同和多边主义的偏好,在对华事务上作念出了一些调养。两国关系相应地显现出某些积极迹象:指挥东谈主、外长及防长终了双边会晤,外事、经贸、磨真金不怕火等规模规复了高层交流,华侨布景的外长黄英贤(Penny Wong)完成时隔四年澳外长的初度访华。与此同期,阿尔巴内塞政府不息积极鼓动QUAD、AUKUS等好意思国主导的政策议程,被誉为“拥抱定约”的“委果信徒”。这充分讲明澳大利亚诚然在社交上稍稍显现某种机动性,即但愿终了“不带来祸殃的竞争”,但对华制衡、对好意思伴随的政策标的并未发生根底改变。

尽管难以期盼澳大利亚“重校航向”,中国仍可主动动作。从处理与第三方国度关系的角度看,关键在于教导其调养威胁感知及排序。第一,提高中好意思互动的可控性,通过大国和洽缓解地区垂危形式。澳大利亚外部威胁感知权臣高涨的根源是体系转型的不细目性。中国可与好意思国保捏政策对话,在双边、多边机制中就风险管理达成更多共鸣,向地区国度发出积极信号,达到增信释疑的效果。第二,哄骗已有地区合营机制,提高附近国度的收益感知。中国应不息在“一带一谈”倡议、APEC、东亚峰会、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)以及准备加入的《全面与跨越跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)等合营框架中施展积极引颈作用,在为列国带来经济实惠的同期拓展新的合营规模。第三性爱真实视频,恢复好意思国亚太盟友和伙伴的中枢温煦,分化其针对中国的安整体系。面对澳在政策自主性与机动性方面的恒久诉求,中国可饱读励第三方国度施展和洽作用,反对好意思国碎裂国际公法的单边行径,幸免多方所谓“印太”政策联动并滑向顶点。